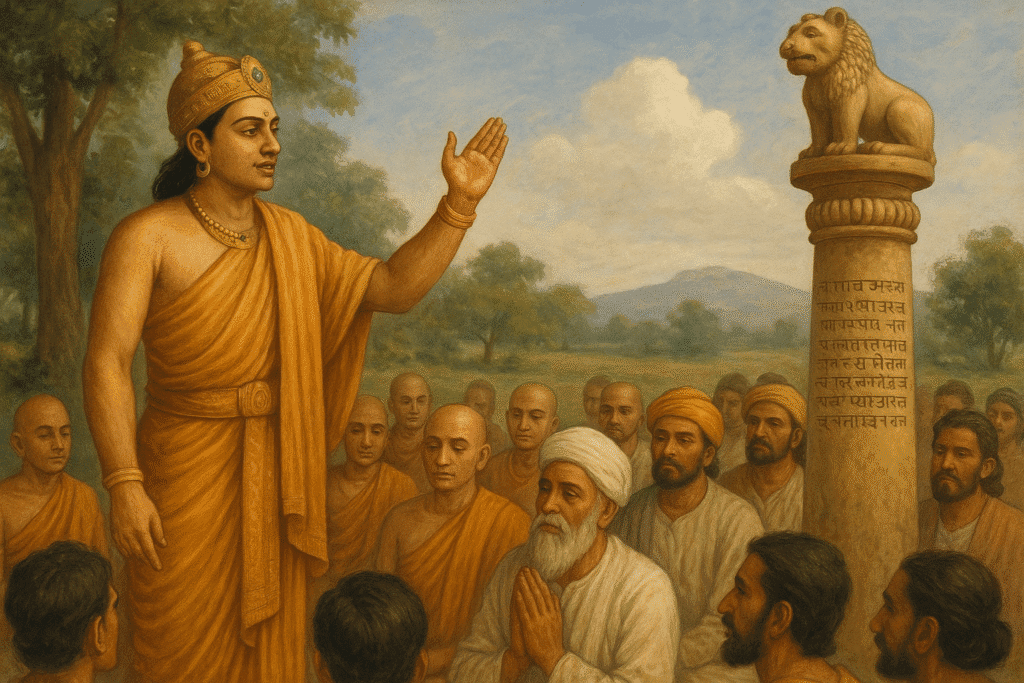

भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ ही नाम ऐसे हैं जो सम्राट अशोक (Ashoka the Great) जितने प्रभावशाली और प्रेरणादायक रहे हैं। उनका जीवन एक असाधारण परिवर्तन की गाथा है एक क्रूर विजेता से लेकर एक ऐसे बौद्ध सम्राट तक का सफ़र, जिसने युद्ध का मार्ग त्याग कर शांति, नैतिकता और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया। उनकी कहानी न केवल भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने-बाने को आकार देती है, बल्कि आज भी विश्व भर में नेतृत्व, पश्चाताप और मानव कल्याण के आदर्श के रूप में प्रासंगिक है।

यह ब्लॉग पोस्ट सम्राट अशोक के जीवन, उनके युद्ध से शांति तक के परिवर्तन, बौद्ध धर्म के प्रति उनकी भक्ति, और ‘धम्म’ के माध्यम से उन्होंने जो चिरस्थायी विरासत छोड़ी, उसकी गहन पड़ताल करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सामर्थ्य केवल विजय में नहीं, बल्कि करुणा और आत्म-बोध में निहित होता है।

सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन और विजय अभियान, ‘चंड अशोक’ का उदय

अशोक का जन्म ईसा पूर्व 304 में मौर्य राजवंश में हुआ था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। मौर्य साम्राज्य, अपने समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त ने की थी। अशोक को अपने शुरुआती जीवन में एक महत्वाकांक्षी और कुछ हद तक क्रूर राजकुमार के रूप में जाना जाता था। सिंहासन पर बैठने के लिए उन्हें अपने कई भाइयों से संघर्ष करना पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने क्रूरता से अपने रास्ते की हर बाधा को हटाया। यही कारण था कि उन्हें ‘चंड अशोक’ (Chandashoka) या ‘अशोक द फियर्स’ के नाम से जाना जाने लगा।

सत्ता में आने के बाद, अशोक ने अपने पूर्वजों की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े। उनका शासनकाल मौर्य साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का प्रतीक था, जो आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। उनकी रणनीति और सैन्य शक्ति ने उन्हें एक अजेय योद्धा के रूप में स्थापित किया। लेकिन, उनकी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई, और उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़, कलिंग युद्ध था।

कलिंग युद्ध, वह मोड़ जिसने सम्राट को ‘चंड’ से ‘धम्म’ में बदला

कलिंग (आधुनिक ओडिशा) एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य था, जिसने मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ईसा पूर्व 261 में, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भयानक और खूनी युद्धों में से एक था। युद्ध के बाद, जब अशोक स्वयं युद्धभूमि का निरीक्षण करने गए, तो उन्होंने जो देखा, उसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। लाखों लोग मारे गए थे, हज़ारों घायल थे, और बचे हुए लोग भी दुखी और बेघर थे। युद्धभूमि लाशों से पटी पड़ी थी, और चारों ओर केवल विलाप और विध्वंस का मंज़र था।

इस भयावहता ने अशोक के हृदय में गहरा पश्चाताप और निराशा उत्पन्न की। उन्होंने महसूस किया कि इतनी बड़ी विजय, जिसमें इतनी जानें गईं और इतना दुःख हुआ, वास्तव में कोई विजय नहीं थी। यह एक नैतिक हार थी। इस घटना ने उन्हें युद्ध की निरर्थकता और मानवीय पीड़ा के प्रति संवेदनशील बना दिया। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक ऐसा निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसके बाद उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए। यह क्षण ‘चंड अशोक’ के ‘धम्म अशोक’ में बदलने की नींव बना।

बौद्ध धर्म में धर्मांतरण और ‘धम्म’ का मार्ग, शांति की खोज

कलिंग युद्ध की विभीषिका के बाद, अशोक ने शांति और आत्म-बोध की तलाश शुरू की। इसी दौरान, वे बौद्ध धर्म के संपर्क में आए। कहा जाता है कि वे बौद्ध भिक्षु उपगुप्त (कुछ स्रोतों के अनुसार निग्रोध) से प्रभावित हुए और धीरे-धीरे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाने लगे। बौद्ध धर्म की अहिंसा, करुणा और दुख से मुक्ति की अवधारणा ने उनके हृदय को छू लिया।

अशोक ने केवल बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं, बल्कि इसे अपने शासन और जीवन का आधार बना लिया। उन्होंने ‘दिग्विजय’ (भौतिक विजय) के स्थान पर ‘धम्म-विजय’ (नैतिक और आध्यात्मिक विजय) को प्राथमिकता दी। उनके लिए ‘धम्म’ केवल एक धर्म नहीं था, बल्कि एक सार्वभौमिक नैतिक संहिता थी, जिसमें सभी धर्मों के लोग सद्भाव से रह सकें। धम्म के मुख्य सिद्धांत थे:

- अहिंसा: सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और अहिंसा।

- सत्य: सत्य बोलना और ईमानदारी से जीना।

- दान: ज़रूरतमंदों को दान देना।

- गुरुजनों और बड़ों का सम्मान: माता-पिता, गुरु और बड़ों का आदर करना।

- सहिष्णुता: विभिन्न धर्मों और विचारों के प्रति सहिष्णुता।

- आत्म-नियंत्रण और शुद्धता: मन और कर्मों की शुद्धता बनाए रखना।

यह उनके शासन की एक नई दिशा थी, जिसने मौर्य साम्राज्य को एक नैतिक और कल्याणकारी राज्य में बदल दिया।

धम्म का प्रचार और अशोक के शिलालेख, एक अद्वितीय माध्यम

अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को अपने विशाल साम्राज्य के कोने-कोने तक पहुँचाने के लिए एक अद्वितीय तरीका अपनाया—शिलालेखों (Rock Edicts) और स्तंभलेखों (Pillar Edicts) का निर्माण। ये शिलालेख और स्तंभ साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए थे, जो आम लोगों की भाषा (प्राकृत, ब्राह्मी लिपि में) में धम्म के संदेशों को दर्शाते थे। इन अभिलेखों में उन्होंने अपने विचारों, नैतिक उपदेशों और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। इन अभिलेखों में उन्होंने खुद को “देवानंप्रिय पियदस्सी” (देवताओं का प्रिय और मनोहर मुख वाला) कहा।

अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को अपने विशाल साम्राज्य के कोने-कोने तक पहुँचाने के लिए एक अद्वितीय तरीका अपनाया—शिलालेखों (Rock Edicts) और स्तंभलेखों (Pillar Edicts) का निर्माण। ये शिलालेख और स्तंभ साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए थे, जो आम लोगों की भाषा (प्राकृत, ब्राह्मी लिपि में) में धम्म के संदेशों को दर्शाते थे। इन अभिलेखों में उन्होंने अपने विचारों, नैतिक उपदेशों और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। इन अभिलेखों में उन्होंने खुद को “देवानंप्रिय पियदस्सी” (देवताओं का प्रिय और मनोहर मुख वाला) कहा।

धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम धम्म के सिद्धांतों को फैलाना, लोगों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना और उनके नैतिक उत्थान में मदद करना था। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के देशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं और मिशनरियों को भेजा। सबसे प्रसिद्ध मिशनरी उनके पुत्र महिंदा और पुत्री संघमित्रा थे, जिन्हें उन्होंने श्रीलंका भेजा, जहाँ बौद्ध धर्म आज भी प्रमुख धर्म है।

अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए हज़ारों स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। सांची का महान स्तूप और सारनाथ का अशोक स्तंभ (जिसका सिंह शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है) उनकी स्थापत्य कला और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी भक्ति के जीवंत उदाहरण हैं।

अशोक का शासनकाल, एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण युग

कलिंग युद्ध के बाद, अशोक ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग युद्ध और विजय के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के कल्याण और नैतिक उत्थान के लिए किया। उन्होंने अपने शासनकाल में कई लोक-कल्याणकारी कार्य किए:

- सड़कें और कुएँ: यात्रियों की सुविधा के लिए राजमार्गों का निर्माण किया, उनके किनारे छायादार पेड़ लगवाए और कुएँ खुदवाए।

- अस्पताल: मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल स्थापित किए।

- विश्राम गृह: यात्रियों के लिए विश्राम गृहों का निर्माण करवाया।

- न्याय: न्याय प्रणाली को और अधिक मानवीय बनाया।

- कृषि: कृषि के विकास और सिंचाई सुविधाओं पर ध्यान दिया।

उनका शासनकाल एक ऐसा युग था जहाँ न्याय, शांति और सामाजिक सामंजस्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की, जहाँ सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के सद्भाव से रह सकें और नैतिक मूल्यों का पालन करें।

अशोक की विरासत, इतिहास पर एक अमिट छाप

सम्राट अशोक की विरासत भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ती है। उन्हें न केवल भारत के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है, बल्कि विश्व इतिहास में भी उन्हें कुछेक ऐसे शासकों में गिना जाता है जिन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग शांति और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किया।

- बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार: अशोक के प्रयासों के कारण ही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निकलकर एक वैश्विक धर्म बन सका।

- धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता: उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता का जो आदर्श स्थापित किया, वह आज भी आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

- भारत के राष्ट्रीय प्रतीक: सारनाथ का अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, और अशोक चक्र (धर्म चक्र) भारतीय ध्वज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनके धम्म और न्याय के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है।

- नेतृत्व का आदर्श: अशोक की कहानी यह दर्शाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिक शक्ति, करुणा और आत्म-परिवर्तन की क्षमता में निहित होता है।

सम्राट अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति और विजय का मार्ग हमेशा स्थायी खुशी नहीं देता। असली संतोष तब मिलता है जब हम अपने भीतर झाँकते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। ‘चंड अशोक’ से ‘धम्म अशोक’ तक का उनका सफ़र एक प्रेरणा है कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता होती है।

आज भी, जब दुनिया संघर्षों और अशांति से जूझ रही है, अशोक के धम्म के सिद्धांत—अहिंसा, सहिष्णुता, करुणा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान—पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक शासक, या कोई भी व्यक्ति, जब शांति और नैतिकता को अपनाता है, तो वह न केवल अपने समय को प्रभावित करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक शाश्वत प्रकाशपुंज बन जाता है।

अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो JatinInfo को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह के और भी Informational or Biographical Blogs लाते रहेंगे। आपका साथ ही हमारी ताकत है!

यह जानकारी आपको उचित लगी तो शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों ओर परिवार जनों के साथ जरूर साझा करे।